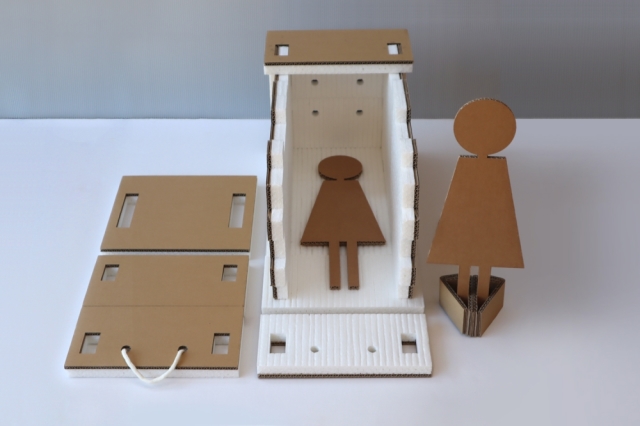

| ダンボール加工商品 |

|---|

|

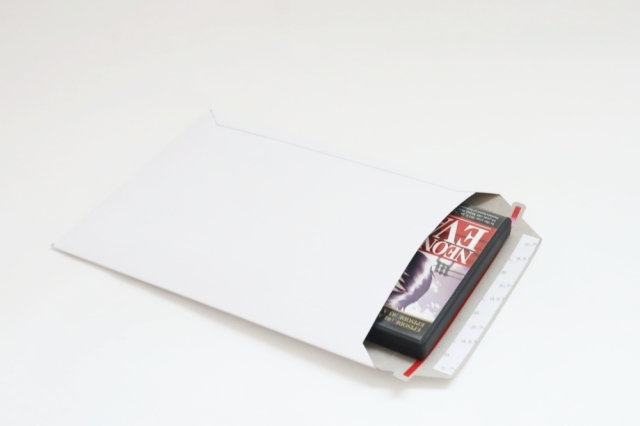

| 厚紙封筒 |

|---|

|

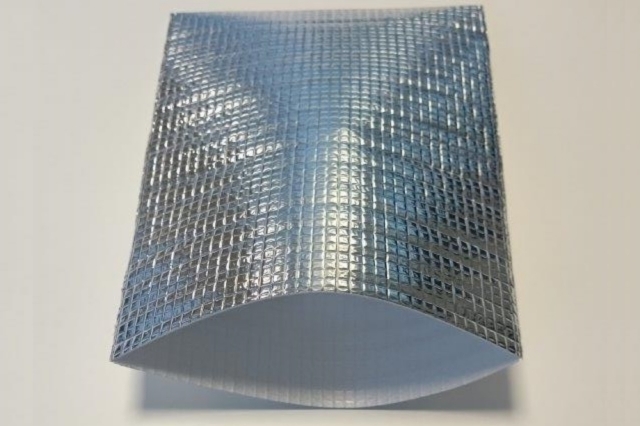

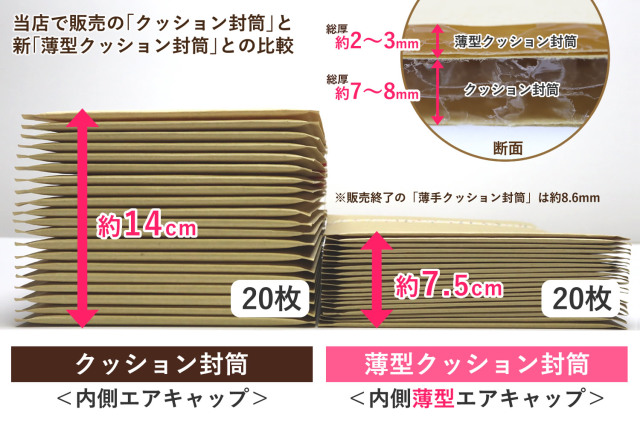

| クッション封筒 |

|---|

|

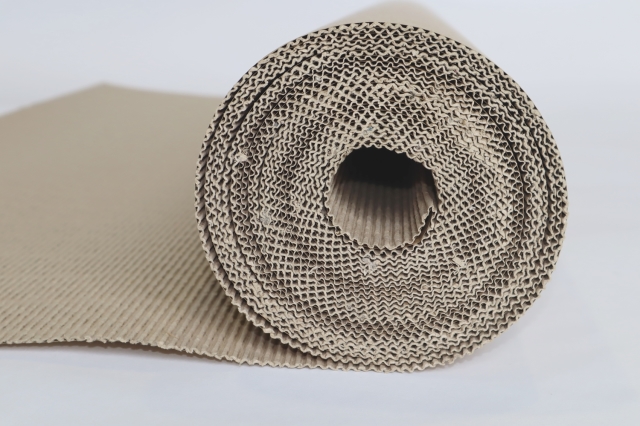

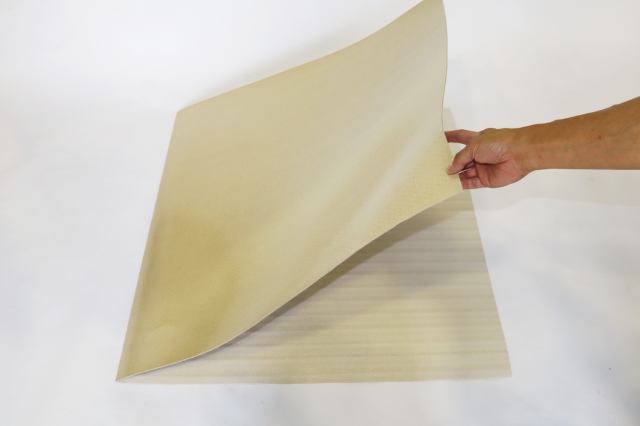

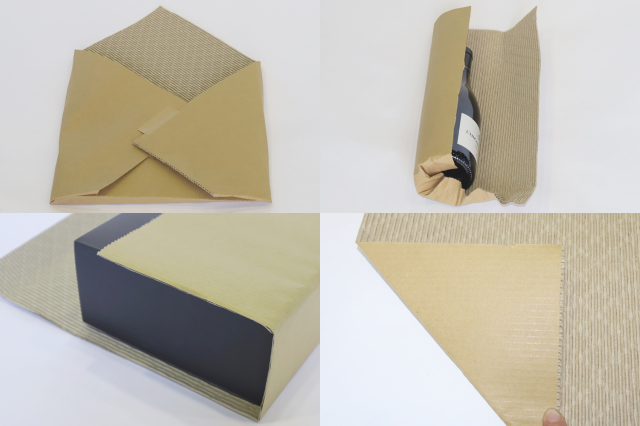

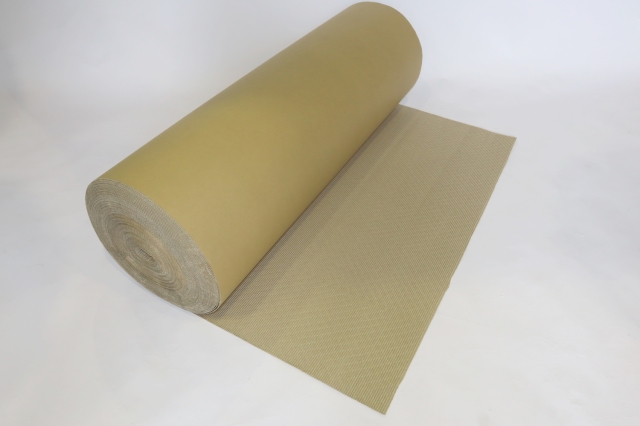

| 巻きダンボール |

|---|

|

| 川上産業プチプチロール 【サイズ・材質別】 |

|---|

|

| 川上産業プチプチ 【種類別】 |

|---|

|

| 和泉エアセルマットロール 【サイズ・材質別】 |

|---|

|

| 和泉エアセルマット 【種類別】 |

|---|

|

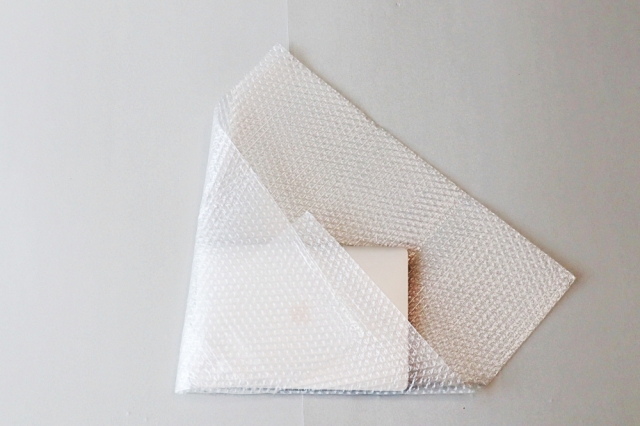

| 川上産業プチプチ袋 |

|---|

| 川上産業プチプチ袋 |

|---|

|

| 川上産業プチプチシート |

|---|

| 和泉エアセルマット袋 |

|---|

| 和泉エアセルマット袋 |

|

| 和泉エコパックメール内袋 |

|

| 和泉エアセルマットシート |

|---|

| 和泉エアセルマットシート |

| 和泉製クッション封筒 |

|---|

|

| プチチューブ |

|---|

|

| バラ緩衝材 |

|---|

|

| ミラマット |

|---|

| アウトレット商品 |

|---|

|

| お得意様向け商品 |

|---|

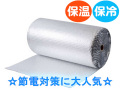

【2024年最新】窓からの暑さ対策に!プチプチを使った節電方法【更新:】

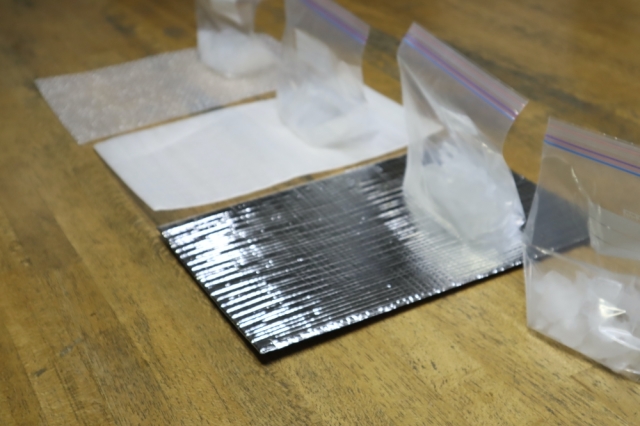

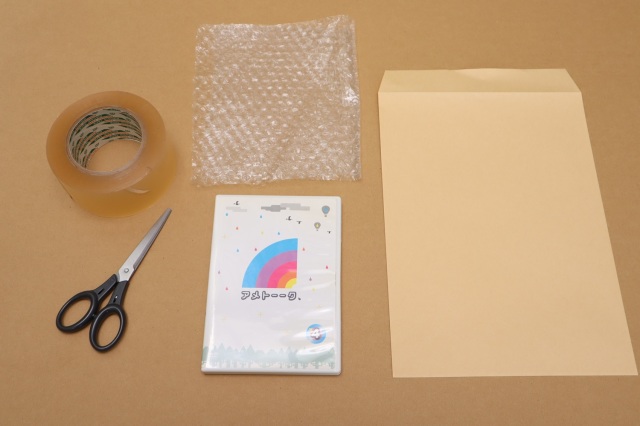

【作成:2020-07-21】 アイデア  こんにちは。梅花堂スタッフです。 こんにちは。梅花堂スタッフです。暑い夏が近づく中、エアコンが欠かせない季節がやってきます。 この記事の目次 窓にプチプチを貼る方法暑さ対策は窓から始めるのが効果的です。なぜなら暑さの7割は窓から伝わるからです。  窓ガラスより少し大きめにプチプチをカットします。

1

|

| 計測時刻 | 窓際温度 | 室内温度 | 温度差 | エアコンをONにして 30℃→28℃になるまでにかかった時間 |

冷房効果をキープできた時間 28℃→30℃に戻るのにかかった時間 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|

| 窓ガラスのみ | 11:06 | 32.9℃ | 29.0℃ | 3.9℃ | 17分 | 56分 |

| レースカーテン | 11:32 | 32.7℃ | 28.0℃ | 4.7℃ | 16分 | 61分 |

| プチプチ | 13:56 | 35.1℃ | 30.0℃ | 5.1℃ | 16分 | 77分 |

| アルミプチ | 13:36 | 35.7℃ | 29.0℃ | 6.7℃ | 14分 | 120分 |

※部屋全体の温度を一定にするようにサーキュレーター使用

※エアコンの製造年度は2019年パナソニック製

実験結果

エアコンを使用しない場合の窓際温度と室内温度の差

窓ガラスのみとアルミプチを比べると、両者には2.8℃も差が出ます!

アルミプチを窓に下げるだけでも室内の温度を下げる効果がありました。

エアコンの設定温度に到達するまでにかかった時間

窓ガラス、レースカーテン、プチプチの3つは16~17分。アルミプチが最も短く14分。

さほど差はないように感じます。これは最近のエアコンの性能向上の成果だと言えるでしょうか。

エアコンの設定温度をキープできた時間

アルミプチが飛び抜けて長かったです!

冷房の効果をキープしてくれるのは嬉しいですね。夜間のタイマーが切れた後もしばらく快適に寝ることができそうです。

まとめ

- 室内の暑さの原因は7割が窓から

- プチプチは粒側を窓に貼る

- アルミプチの場合はアルミ側を窓に貼る

- 一般的なプチプチでも効果あり(但し窓に貼ること)

- アルミプチは一般的なプチプチより冷房の効果を長くキープしてくれる

- アルミプチは窓に吊るすだけでも暑さ対策になる

プチプチを使った簡単な節電方法を取り入れることで、暑い夏を快適に過ごしながら電気代を節約することができます。

梱包材のプチプチはホームセンターやオンラインで手軽に購入できますので、ぜひこの夏の節電対策に活用してみてください。

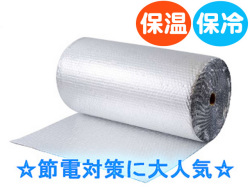

夏に使える!冷房効果を上げる製品のご紹介(アルミ付きプチプチ)

この記事では使用した「アルミ付きプチプチ」はこちらです。

標準的な透明プチプチでも効果は得られますが、より効果を高めたい場合には、アルミ付きや三層品プチプチがおすすめです。

固さやコシに違いが出てくるため、設置場所やご利用の状況に合わせてお選びください。

川上産業製アルミプチ(長さ20M、42M、100Mがございます)

<効果>

アルミが外からの光を反射して、窓からの熱の流入を防ぎます。

プチプチの保温効果でエアコンの冷気を逃さず、高い断熱効果が期待できます。

メーカーの試験データによると、アルミプチをカーテン状に吊るした窓と、吊るしていない窓とを比較した場合、なんと18.8度の差が出たそうです。断熱効果が高いと冷房効率も上がり節電にも繋がりますね。

和泉製アルミエアセルマットロール

川上産業製のアルミプチと同様です。

夏に使える!冷房効果を上げる製品のご紹介(一般的な透明プチプチ)

川上産業製 プチプチロール(プチプチでお馴染み川上産業製)

|

3,267円(税込)

|

4,851円(税込)

|

5,181円(税込)

|

和泉製 エアセルマットロール(透明度が高く高品質)

|

6,105円(税込)

|

9,570円(税込)

|

11,121円(税込)

|

関連ブログ

https://www.youtube.com/channel/UCRduZjfC93iJCSPwW162nJA

https://twitter.com/baikado_ec

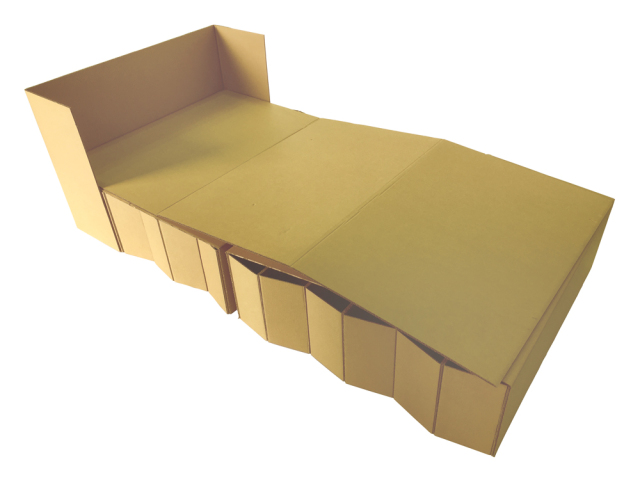

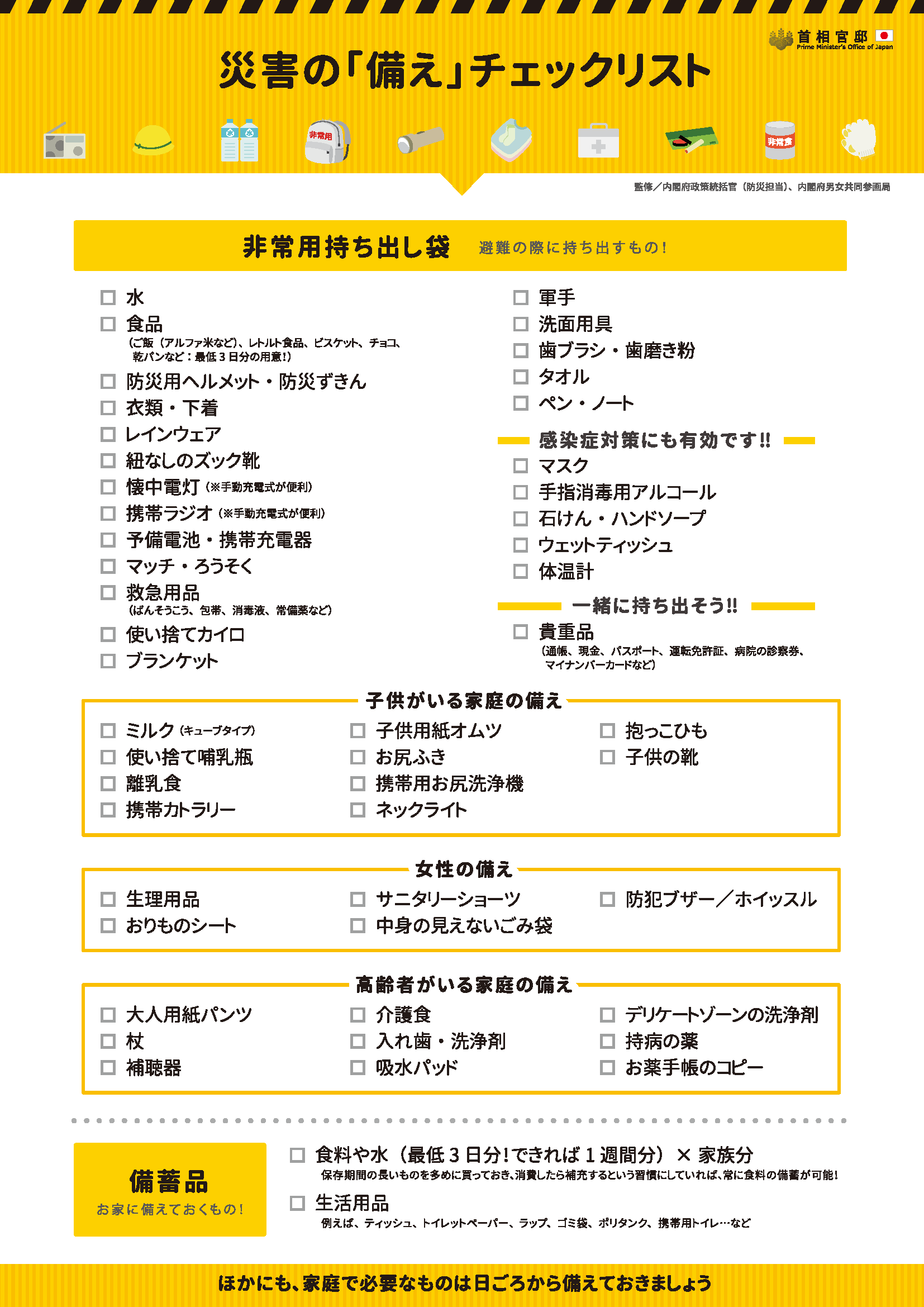

【2024年最新】防災グッズ、どんなものを用意したらいい?

【作成:2021-09-13】

防災

防災グッズにどんなものを用意したらいいのかとネットで調べていらっしゃる方はとても多いです。

防災グッズは、家族の人数や住んでいる地域、戸建てなのかマンションなのかなどによって準備する品物が変わります。

これまで被災経験のある方の証言やアンケートなども利用して、どんなものが必要なのか、また、本当に必要なものは何かをまとめました。

この記事の目次

自宅避難の防災グッズ基本セットはこれ!

住んでいる地域が被災し、電気やガス、水道などのライフラインが止まってしまった場合は、自宅や避難場所、車中で避難生活をすることになります。 また、避難所に行くよりもプライベートが確保された自宅で避難したいという人が多いと思います。

そんなときに必要な「避難防災グッズ」はこちらです。首相官邸ホームページにも記載されている内容です。

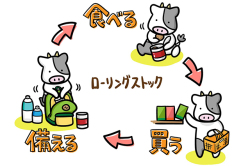

食料・飲み物・生活必需品

- 飲料水 3日分(1人1日3リットルが目安)

- 非常食 3日分の食料として、ごはん(アルファ米)、ビスケット、板チョコ、乾パン

- トイレットペーパー、マッチ、ろうそく、カセットコンロ

- 簡易トイレ

※水は、飲料水とは別に、手を洗ったり、最低限の洗い物をしたりするときにも必要です。水道水をいれたポリタンクを用意したり、お風呂の水を張っておいたりなど備えておくといいでしょう。

※大規模災害のときは、1週間分の備蓄が望ましいです。

非常用持ち出しバッグの中身はこれ!

避難指示が出たときに持ち出す「非常用持ち出しバッグ」準備していますか? 防水加工をしたリュックサックに入れて、すぐに持ち出せるようにしておきましょう。場所や被災の状況にもよりますが、避難所は基本的には飲料も食料も自分で準備していく必要があります。

非常用持ち出しバッグの中身

- 飲料水、食料品(カップ麺、缶詰、ビスケットやチョコレートなどお菓子)

- 貴重品類(健康保険証、預金通帳、印鑑、現金、パスポート、マイナンバーカード、病院の診察券)

- 救急用品(ばんそうこう、常備薬、消毒液)

- ヘルメット、軍手

- 懐中電灯、携帯ラジオ、予備電池、充電器、マッチ・ろうそく

- 着替え、下着、紐なしのズック靴、レインウェア、毛布、タオル

- 洗面用具、歯ブラシ、歯磨き粉、タオル、ペン・ノート

- マスク、消毒用アルコール、石けん、ハンドソープ、ウエットティッシュ、体温計

女性、お子様、高齢者向けの備えも必要です。なるべくコンパクトな種類を選んで備えるようにしましょう。

被災経験のある方の貴重な証言。必要なものはこれ

実際に被災された方のエピソードやアンケートをもとに、「本当に必要だったもの」をまとめてみました。

便利な世の中になった分、不便な非日常になるとどうなるか思いもつかないものです。経験者の方の声は、意外な盲点がたくさんありました。

電池式の携帯充電器

災害時は、普段より使う機会が多くなるスマホ。家族との連絡や情報の収集など、スマートフォンを活用するケースが多くあります。停電時は、「バッテリーの残量が減ると不安に駆られた」という経験談もあります。そんな時に電池式の携帯充電器があれば、停電時も安心してスマホを使えます。ほかに、災害時のスマホ充電対策として、「モバイルバッテリー(充電式充電器)」や「手回し充電器」、「ソーラー式充電器」などがあります。それぞれメリット・デメリットがあるため、状況に応じて使えるよう、いくつか用意しておくのも一つの方法です。

携帯ラジオは必須

スマホの時代、ネットニュースやSNSで情報は足りるのでは?と考えがちなのですが、被災経験のある方は、情報源がはっきりしないインターネットの情報に不安を感じて、ラジオの情報を頼りにしていたという声が多くありました。

手回し式ラジオや、電池式の携帯ラジオが活躍したそうです。

トイレットペーパーが大量に欲しい!

避難生活が長引くと避難所のトイレのトイレットペーパーが切れがちになり、自分で用意する必要があったという証言がありました。

スーパーが再開するまでトイレットペーパーを買い足せませんので、家族の人数が多いご家庭は、トイレットペーパーを多めに用意しておきたいです。

現金や小銭

自動販売機や公衆電話で現金や小銭が必要になります。

コンビニのお買い物の際も、スマホ決済がバッテリー切れでできない可能性もあります。財布に小銭を入れておきましょう。

カセットコンロは停電時の必需品

カセットコンロは食事を作れるだけでなく、お湯を沸かして体を拭いたり、暖を取るためにストーブ代わりにしたり、濡れたものを乾かしたりと、とても便利です。

特に、オール電化のご家庭は必ず準備しておきたいです。

子育て世代の防災グッズは、これを準備

子育て世代に必要な避難グッズは、子どもの年齢に合わせて準備が必要です。被災経験があり、小学3年生までの児童のいる保護者の方への大規模アンケートデータを見てみました。

ウエットティッシュ

子供は口や手を拭く回数が多いですが、避難所では水を思ったように使えないこともあります。その時にウエットティッシュが役立ちます。

ストレス解消のためのおもちゃとおやつ

「これは絶対に用意すべきと感じたもの」は何かという質問に、65%もの人が回答したのは、「おもちゃ」でした。

保存食と着替えの準備でせいいっぱいで、そんなことまで気がつかなかったという方がほとんどです。

避難所で過ごす場合は、子どもは思うように動けないストレスから泣いたりぐずったりし続けることもあります。おもちゃや漫画本など時間を忘れて遊べるものがあると、ストレスが軽減します。

おやつはいつも食べているものがおすすめです。緊張がほぐれます。

防災グッズ、保管場所はどこにする?

防災グッズの置き場所をどこに保存するか迷うという方は多いようです。

おすすめの場所は、玄関近くです。

非常持ち出しバッグは、家族それぞれが寝室に置くのもおすすめです。

どちらも、床下浸水したら水濡れしそうな低い場所は避け、上から落ちてきそうな高い場所でもない位置を選びましょう。

また、自家用車を持っている方は、車の中に積んでおくというのもおすすめです。

参考資料

▼首相官邸 災害に対するご家庭での備え~これだけは準備しておこう!

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/bousai/sonae.html/

▼防災グッズで実際に役立ったものは?経験談から必需品を厳選して紹介

https://www.nafias.jp/column/802/

▼マイナビニュース 被災後に買い足したものは? 震災経験者に"本当に必要な防災グッズ"を聞いてみた

https://news.mynavi.jp/article/20210302-1761179/

▼DCMくらしの夢をカタチに 2018年自然災害被災者に聞いた、防災についてのアンケート

https://www.dcm-hc.co.jp/feature/20190306105611.html

まとめ

- 防災グッズの必需品は、水、食料、トイレットペーパー、簡易トイレ、カセットコンロ

- 被災経験のある方の経験で必要だった防災グッズは、携帯充電器、携帯ラジオ、現金、カセットコンロ

- 子育て世代の避難グッズ必需品は、ウエットティッシュ、おもちゃ、おやつ

- 避難グッズの持ち出し場所のおすすめは、玄関の近く、寝室、車の中

オススメ商品

|

2,750円(税込)

|

8,250円(税込)

|

関連ブログ

是非、チャンネル登録をお願いします。

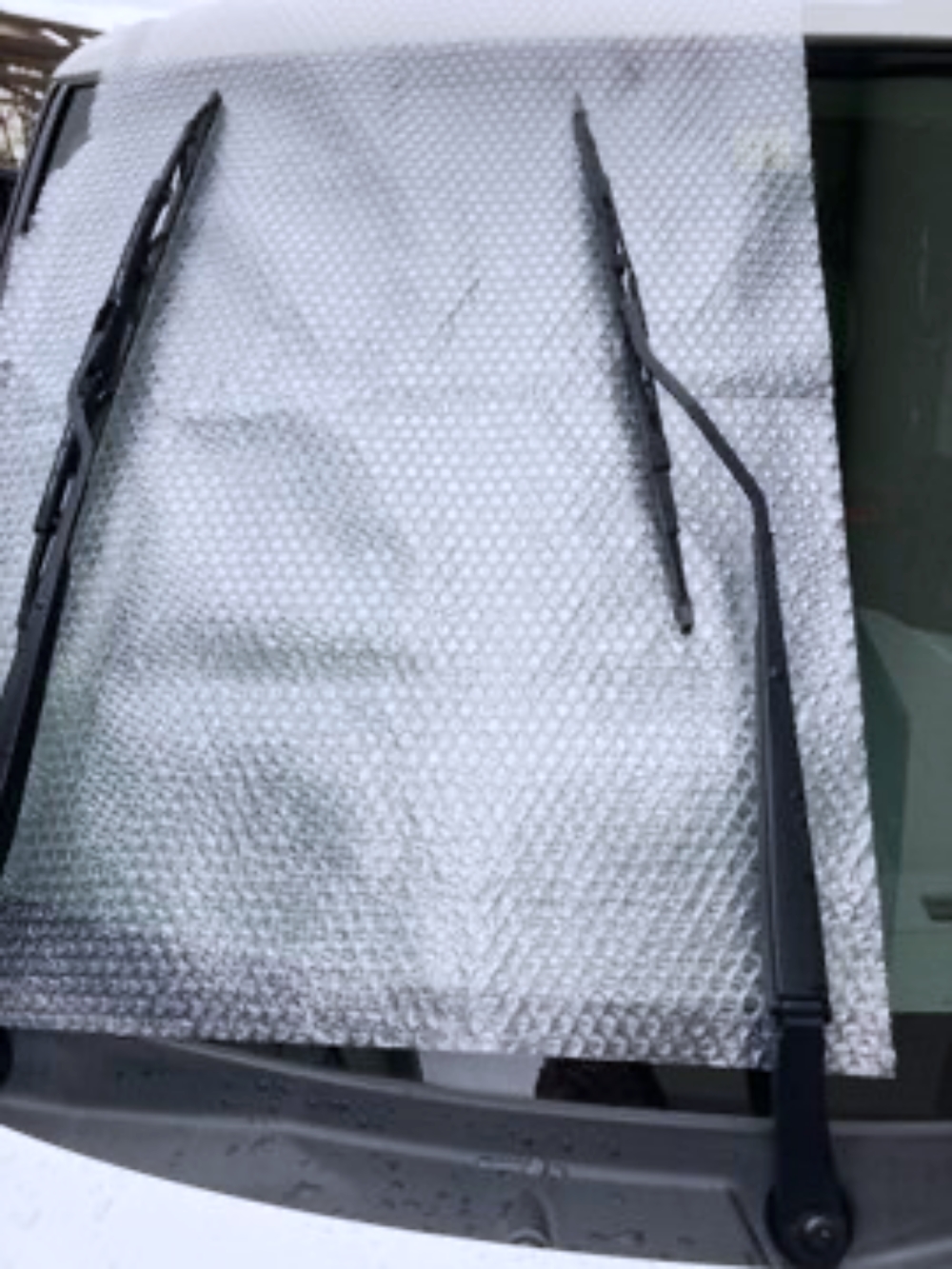

【2024年】プチプチで凍結防止!水道管やフロントガラスを守ろう

【作成:2022-12-02】

アイデア

こんにちは。梅花堂スタッフです。

こんにちは。梅花堂スタッフです。2024年の冬季について気象庁の予報によると、平年より高く暖冬と予想する一方、一時的な寒気の流れ込みで大雪になる可能性があると言われています。

同様に、車のフロントガラスが凍結すると、視界が悪くなり運転の危険性が高まります。

近年、思わぬ地域での大雪も増えており、雪や寒さへの対策は、雪が降る前に済ませておくことが重要です。

水道管の凍結防止と車のフロントガラスの凍結防止に効果的な方法です。企業、工場、店舗の防寒対策にぜひ参考になさってください。

この記事の目次

気泡緩衝材(プチプチ・エアセルマット)で凍結防止対策が可能な理由

断熱の仕組み

断熱材は種類も様々ですが、実は断熱の仕組みのほとんどは空気を利用しているのです。

乾燥した空気は熱を伝えにくい断熱物質として大変優れています。但し、空間が広くなるほどすぐには効果が出ません。なぜなら風や人の動きで暖まる前に空気が分散してしまうからです。 空気の断熱効果を高めるには小さな空間に空気をたくさん抱え込み、動かない空気を作り出すことが必要です。

また、(同じ糸を使う場合)ざっくり編まれたローゲージより、編み目が細かいハイゲージ(※)の方が暖かいことになります。

優れた断熱材の条件

- 小さい隙間がたくさんある

- 抱え込んだ空気が動かない

プチプチは優れた断熱材

一見ただの工業製品にしか見えないプチプチのどこが優れた断熱材かというと、プチプチには空気が含まれています。そう、ストレス発散でプチプチと潰すあの丸い部分です。

ご存知の通り潰れるわけですから、丸の中に物体は何もなく、空気だけが存在しています。

しかもビニールで覆われており中の空気は動きません。先に書いた”優れた断熱材の条件”をクリアしています。

セーターのように編む必要もなく、手元にあればすぐに使える理想的な断熱材と言えます。

断熱材にプチプチを使うメリット

- 手に入りやすい

- サイズが豊富

- 加工しやすい

- 廃棄が簡単(リサイクル可能)

サイズも多様ですから対策が必要なものに合わせてチョイスできます。柔らかくて簡単にカットできるのも手軽です。

また気泡緩衝材は単一の素材で出来ておりリサイクルが簡単です。廃棄する際はプラスチックゴミに捨てればOK(分別は自治体により異なります)。

気泡緩衝材業界も環境への配慮が進んでおり、プチプチのメーカーである川上産業はリサイクル・原料の再生化に力を注いでいます。

川上産業(株)のリサイクルのへの取り組みについて詳しくはこちら

プチプチを使うデメリット

触れて空気が抜けているかどうかの目安は、潰れない弾力があるかです。

ただし、ビニール部分が厚手のプチプチは空気があっても容易につぶれませんので、その場合は弾力と復元力があるかで見分けてくださいね。

プチプチを使った凍結防止対策例その1 フロントガラス

これはプチプチで防止することが可能です。昨年雪が降った前日に試してみたところ、翌朝凍結はしていませんでした。

前日にワイパーでプチプチを挟むだけで、朝慌てずに出勤することができます。

プチプチを使った凍結防止対策例その2 水道管

水道を流しっぱなしにするという方法もありますが、水道代が発生しますしエコではありません。名古屋にある我が社では雪は年に2~3回程度です。

氷点下が当たり前の地域には役不足かもしれませんが、平野部の凍結対策としては手軽でおすすめです。

まとめ

- 気泡緩衝材(プチプチ・エアセルマット)は理想的な断熱材

- プチプチは凍結対策に手軽に使える

- プチプチの断熱効果は永久的ではない

オススメ商品

|

3,179円(税込)

|

10,692円(税込)

|

5,907円(税込)

|

関連ブログ

「あい積」で梱包はどう変わる?通販の発送主が知っておきたいポイント!

知識

「あい積ミーティング」は、トラック運転者の長時間労働改善のための「共同配送」に取り組む荷主企業同士の出会いを支援するものです。

「あい積」とは?

また、環境負荷の軽減やトラック運転者の労働時間の短縮に繋がります。

「あい積」がもたらす梱包への影響

そのため、適切な梱包材緩衝材を使用して丁寧に梱包する必要があります。具体的には、以下の点に注意が必要です。

- ダンボール箱や強度が高い材質にする。

- 箱の中の隙間をエアキャップなどでしっかりと埋めて固定する。

- 製品をエアキャップで包む際、二重にする。又は厚みのある材質にする。

- 壊れやすい商品は、緩衝材を多めに使用して保護する。

「あい積」対策におすすめの梱包材・緩衝材

|

3,267円(税込)

|

4,851円(税込)

|

6,171円(税込)

|

まとめ

- 「あい積」は、複数の荷主の貨物を1台のトラックにまとめて輸送する方法。

- 物流業界で注目されており、効率的な物流システムや運転手の長時間労働の改善に期待。

- 梱包状態や商品管理にも影響を与えるため、適切な対策が必要。

- 梱包に関して、積み重ねや振動に耐えられるよう、材質や梱包方法を工夫する必要がある。

是非、チャンネル登録をお願いします。

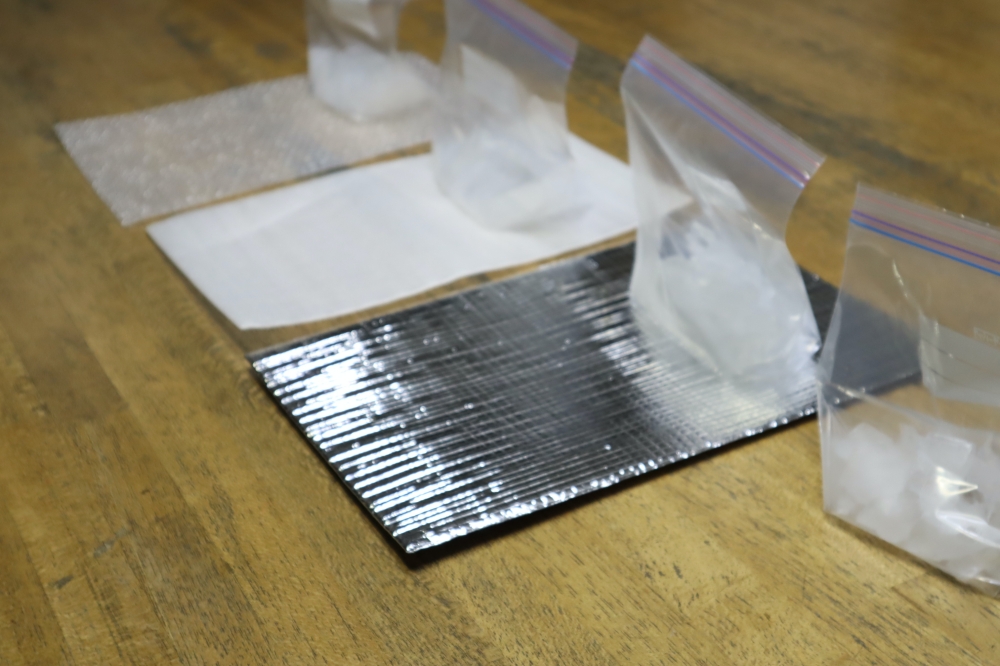

【2023年最新】保冷用梱包材の中でどれが一番効果があるか検証してみました!

【作成:2020-03-18】

知識

こんにちは。

こんにちは。梱包材緩衝材の梅花堂、スタッフの服部です。

6月に入り暑い日も多くなってきましたね。

さて、今回は保冷に適した梱包材緩衝材の中で、どれが一番効果があるか検証してみました。

この記事の目次

実験

| 経過時間 | なし | アルミ付ライトロン | ライトロン | Z50 |

|---|---|---|---|---|

| 5分後 | 特に変化なし | 特に変化なし | 特に変化なし | 特に変化なし |

| 10分後 | 表面が光る | 特に変化なし | 表面が光る | 表面が光る |

| 30分後 | 水が溜まって来た | 水は溜まっていないが水滴あり | 水が溜まって来た | 水が溜まって来た |

| 50分後 | さらに水が増える | 水が溜まってきた | さらに水が増える | さらに水が増える |

| 70分後 | 半分溶けた | 1/4溶けた | 1/3溶けた | 1/3弱溶けた |

| 80分後 | 2/3溶けた | 1/3溶けた | 半分溶けた | 1/3溶けた |

| 90分後 | 残り1cm大の氷が7つのみ | 半分溶けた | 半分溶けた | 半分溶けた |

| 120分後 | ×全て溶けた | ◎半分溶けた | △2/3溶けた | △2/3強溶けた |

結果

Z50も大健闘でした。

恐らく、エアーが入った粒の中の温度が冷えて保冷効果が高まったのだと思われます。

ライトロンはアルミ無しだとやはり保冷効果は落ちます。

湿度に強いので保冷バックの中の小分け用としてなどの使い方はおすすめです。

補足

また分かりやすいよう氷を使用しましたが、冷凍食品などでは溶けるスピードは異なります。

オススメの保冷用梱包材

|

12,474円(税込)

|

10,604円(税込)

|

20,900円(税込)

|

9,900円(税込)

|

関連ブログ

是非、チャンネル登録をお願いします。

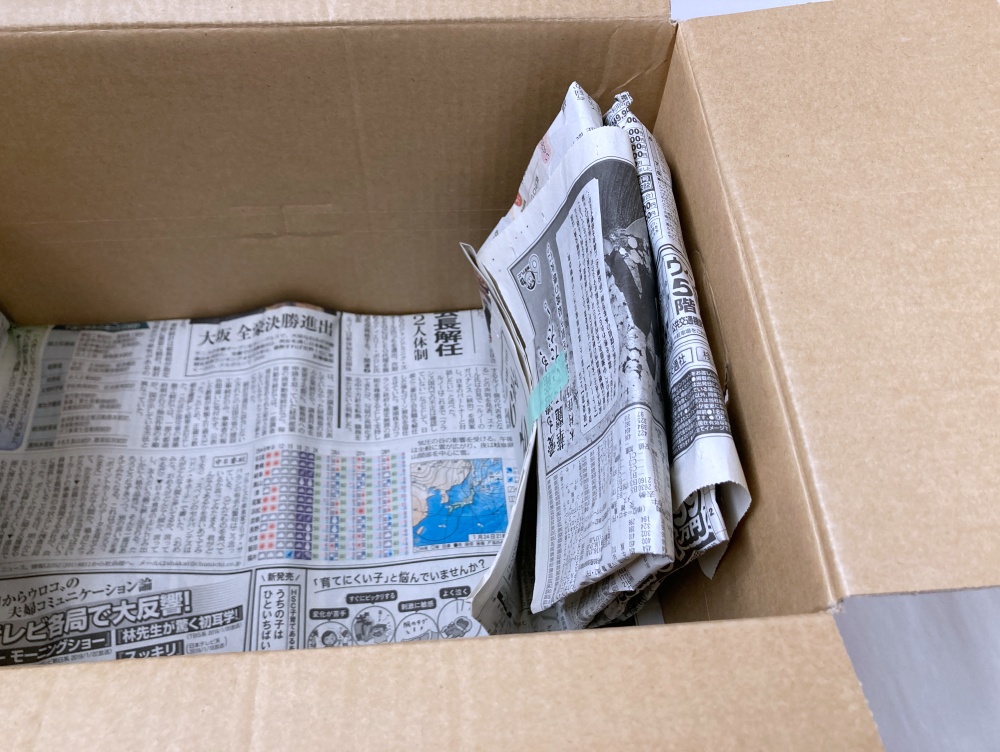

2023年版 引越し時の食器の梱包&必要なものリスト

アイデア・知識

引っ越し荷物の中でも壊れやすく形も様々な“食器類”の梱包方法をまとめました。

梱包に必要なものリストも後半にまとめておりますので、参考になさって下さい。

この記事の目次

引っ越し荷物の梱包をする前にすべきこと

自分でされる場合は、荷物を移動する方法を考えます。近場ならば車で運ぶ、荷物が少なければ宅配便の単身パックなど。

引っ越し業者に頼む場合は、時期や業者によって金額が異なります。

一般的には入学や就職(異動)で新生活が始まる3月〜4月や企業の異動がある9月〜10月は高額になりがちです。 いくつかの業者に見積もりをお願いして納得のいく内容と金額で決めることをお勧めします。3社程度で、相場がわかります。

- 基本コース(家財道具、荷物の移動)

- ハーフコース(基本コース+荷造り)

- お任せコース(基本コース+荷造り・荷解き)

お得な料金だと思ったら、引っ越し先の養生費は別途だったなど、思わぬ費用が発生することもあるそうです。

引っ越し業者に全て任せるのではなく、自分で荷物をまとめる事は大変ですが、持ち物の見直しに繋がる機会にもなります。

引っ越し先にも持っていこうと思うアイテムは大切なものですよね。特に食器類は壊れやすいものですから、破損の原因を十分理解し、正しく安全に梱包しましょう。

では梱包作業前の準備からお話を始めます。

作業前に用意するべきもの_梱包材・緩衝材

食器の破損原因

- 落とす

- 食器同士がぶつかる

- 圧がかかる

食器梱包に必要なもの

- 新聞紙

- プチプチ(R)

- 段ボール箱

- テープ

詳しいリストは後半で紹介しています。

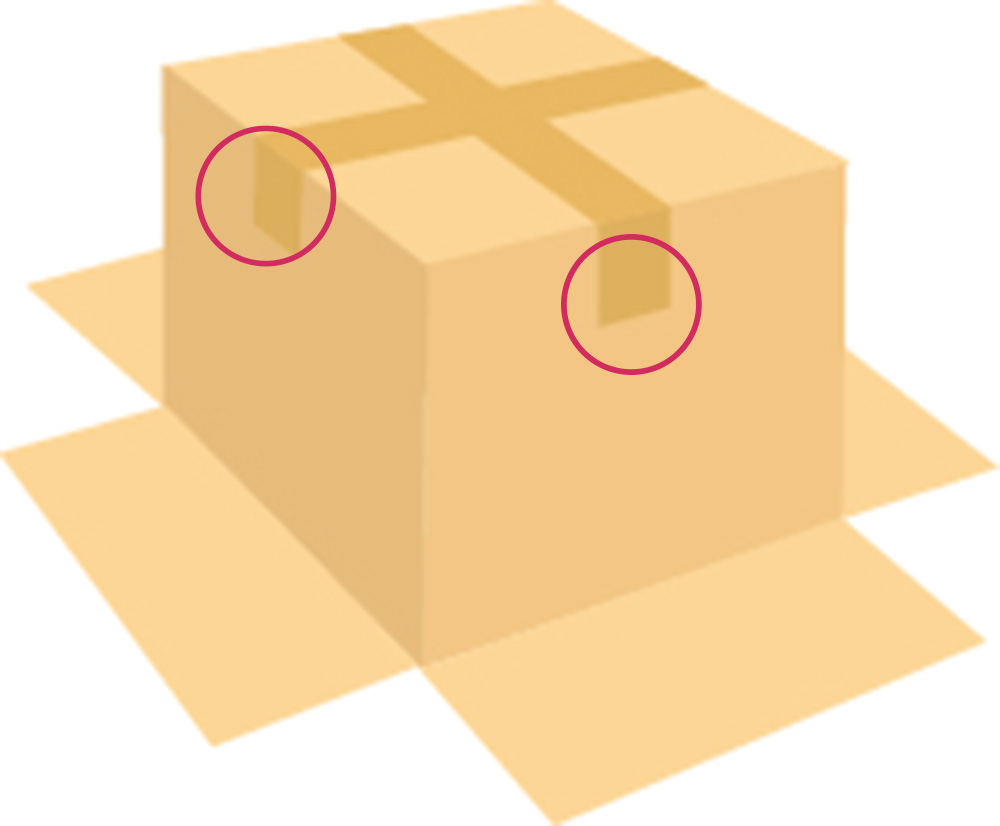

作業前に用意するべきもの_段ボール箱と組み立て方法

フタ付きの箱なら段ボール箱でなくてもOKです。

代替品については後半で紹介しています。

段ボール箱はここに注意!

食器はまとまるとかなりの重量になりますので、持ち運び用の箱は、一人で運べる大きさを意識してチョイスして下さい。

具体的に言うなら、みかんが入っている箱くらいが上限の大きさです。

運ぶ荷物が少なく済むからと、大きな箱にまとめて入れてしまうのは絶対に避けた方が良いでしょう。

大きくなるほど、運搬中の事故に繋がりやすくなります。

また、箱の中で食器同士がぶつかり破損する可能性が高くなります。

段ボールの角を支えて運ぶのは不安定ですよね。

段ボール箱を落として食器が割れてしまっては、中身をしっかり梱包した苦労が台無しです。

持ち手穴付きダンボール箱なら、運びやすく落下の可能性も低くなります。

2Lペットボトル×6本入りの箱は、持ち手穴付きでサイズも小さくオススメです。

スーパーやドラッグストアで取り扱いがあるので、手に入りやすい点もポイントです。

段ボール箱の強度は、テープの留め方によって変わってきます。

段ボール箱に中身を入れた場合、一番重力が掛かるのは箱の底面中央ですので、そこをテープで補強してあげると、ほとんどの底抜けを防ぐことが出来ます。

下のイラストのように十字になるようにテープ留めして下さい。

その際、側面までテープがかかるようにして下さい。(イラスト赤丸)

Amazonで使われるような薄手の段ボール箱をカットしても良いですね。

引っ越し荷物の梱包方法_食器編

食器梱包の4つのコツ

- 弱い部分を先に保護(取手・蓋・脚など細い部分)

- 剥き出しの部分が無いように

- テープは食器に付かないように(クラフトテープ跡は取れません)

- 段ボール箱へは、同じ種類の食器でまとめる

下記の方法はそうならないよう工夫しています。常にこの3つの原因に気をつけて、作業を進めて下さいね。

梱包方法_茶碗、小鉢

- 新聞紙やプチプチ(R)で一つずつ梱包

- 広げた新聞紙の真ん中に茶碗を置き、四隅から中心に集め、茶碗の中に折り込む

梱包方法_皿

- 新聞紙やプチプチ(R)で一つずつ梱包

- 広げた新聞紙の真ん中にお皿を置き(裏向きに)、四隅を中心に集めテープで止める

- 段ボール箱には立てて入れる(お皿は上からの圧力に弱い為)

梱包方法_カップ&ソーサー(箱入り)

- 専用箱に食器を納める

- 食器の上にプチプチ(R)を一枚乗せる(布巾などで代用OK)

- 箱をプチプチで包む(※新聞紙はインクが移るので避ける)

梱包方法_コーヒーカップ、マグカップ

- 持ち手をプチプチ(R)等で包み、テープで留める

- 新聞紙を広げ、中心にカップを置き、四隅から中心に向かって包む

- 新聞紙をカップの中に折り込む

梱包方法_ワイングラス

- 脚にプチプチ(R)や布巾を巻き付ける(グラス幅になるまで)

- グラス内側にプチプチ(R)や新聞紙を詰める

- プチプチ(R)で全体を二重に巻く

- テープで止める

- 段ボール箱に納める際は、他の食器とは混同せず、ワイングラスのみとすること

一列並んだら隙間を埋める、段ボール板を挟むなどの工夫を。

梱包方法_包丁

怪我につながらないように梱包しましょう。

- 包丁をふきんで包む

- 先端は段ボールを折るか、別の小さめの段ボールをカットして被せる

- クラフトテープで上下横を留める(包丁が落ちないように数箇所留める)

梱包方法_瓶、調味料

- 中身が漏れないように蓋をしっかり閉める

- 新聞紙で包みテープで留める

- 液漏れ防止にビニール袋に入れてから立てて段ボール箱へ

梱包方法_急須、ティーポット

- 蓋は外し、新聞紙で包みテープで留める

- 注ぎ口、取手をプチプチ(R)で包む

- 全体を新聞紙やプチプチで包みテープで留める

食器梱包に必要なものリストと代替品

| 用途 | アイテム | オススメポイント | 代替品 |

|---|---|---|---|

| 梱包材 | 新聞紙 | 手に入りやすい 薄手でボリュームが抑えられる | チラシ ふきん キッチンペーパー |

| 緩衝材 | プチプチ ライトロン | 緩衝力が高い 清潔感がある | ふきん 新聞紙 チラシ タオル(清潔なもの) |

| 隙間埋め | プチプチ バラ緩衝材 | 緩衝力が高い 食器同士がぶつかるのを防ぐ | ふきん 新聞紙 チラシ タオル(清潔なもの) |

| テープ類(食器の梱包用) | 養生テープ マスキングテープ | 食器に付いても跡が残らない 粘着力は弱め | クラフトテープ セロハンテープ |

| テープ類(段ボール箱用) | クラフトテープ(ガムテープ) 布テープ | 粘着力が強く、箱をしっかりホールドしてくれる 布テープはより粘着力が強い | |

| 食器を入れる箱 | 段ボール箱 | 小さめサイズ、持ち手穴付きがベスト | 衣装ケース フタ付の箱 |

| 他 | 油性ペン はさみ | メモを書いておく(危険物・急須のフタ) |

まとめ

- 引っ越しでの食器破損の原因は、落とす、食器同士がぶつかる、圧がかかる

- 食器の壊れやすい部分は別途保護する

- 段ボール内の隙間は埋める

- 段ボール箱は小さめサイズで!

オススメな梱包材

|

4,268円(税込)

|

4,983円(税込)

|

2,730円(税込)

|

関連ブログ

美術品の梱包と配送を紹介!絵画の梱包には幅が広い緩衝材が便利

アイデア

こんにちは。梅花堂スタッフの服部です。

こんにちは。梅花堂スタッフの服部です。絵画や美術品は1点ものや高価なものも多く、梱包にも慎重になります。 今回はコツを押さえた絵画の梱包方法をお伝えします。 梱包後の配送方法は、郵便局、クロネコヤマト、佐川急便、赤帽に絞って調べてみました。 また、大きな作品を梱包する時に便利な幅広のプチプチも紹介しております。

絵画の梱包方法

ここがコツ!梱包で気をつけること

- 梱包材が絵画に貼りつき、跡残りしないように

- 箱の中で動かないよう固定

- 水濡れ防止

さらに細かなコツ

- 最初にクラフトマスカーで包む

- プチプチの粒は外に向ける

- 作品に近い部分には、粘着力が弱いマスキングテープなどを使う

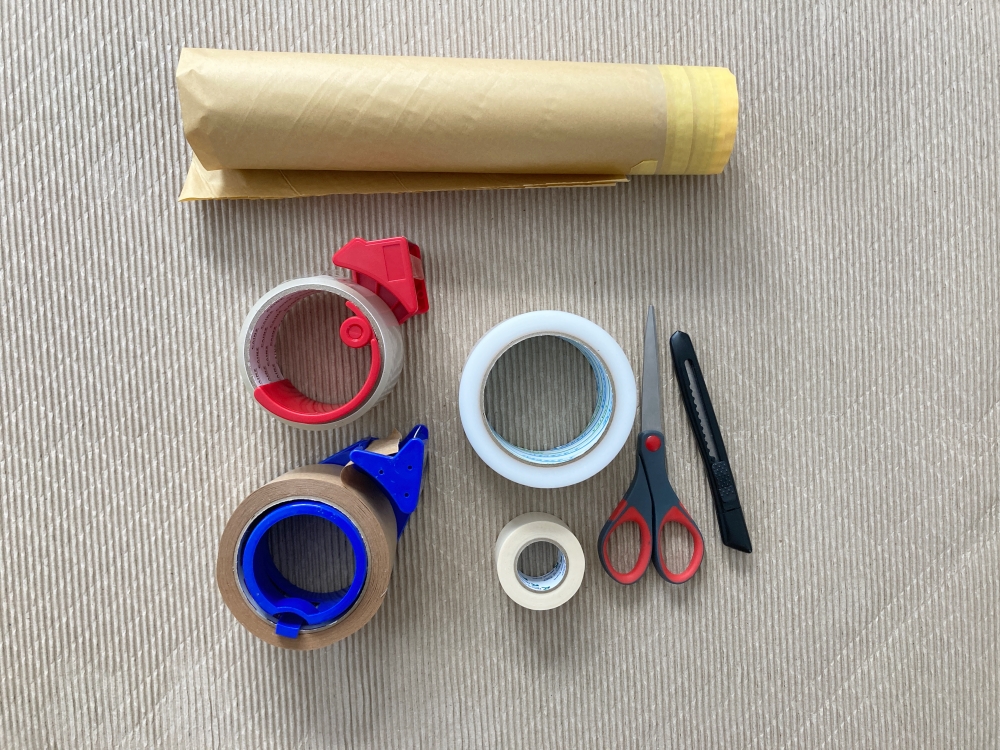

梱包手順

梱包に必要なもの

- クラフトマスカー

- プチプチ

- 養生テープ(プチプチ開口部用)

- マスキングテープ(クラフトマスカー用)

- 透明テープ(プチプチ用)

- クラフトテープ(ダンボール用)

梱包手順(絵画のみ)

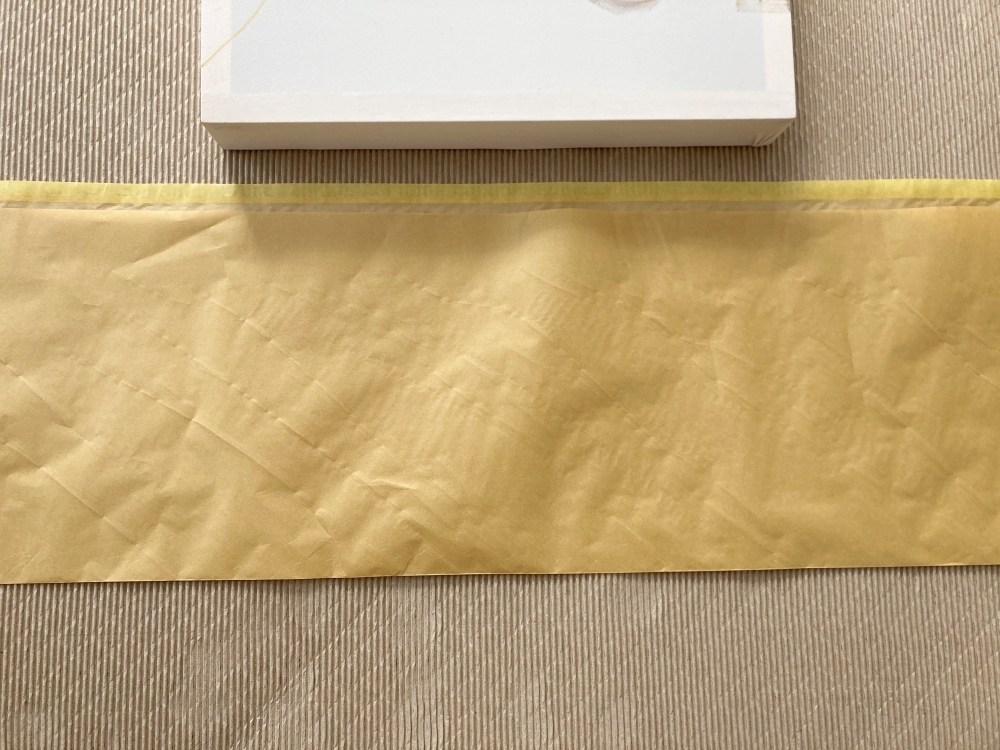

クラフトマスカーを絵画より大きめにカット

1

クラフトマスカーで絵を包み、マスキングテープで留める

2

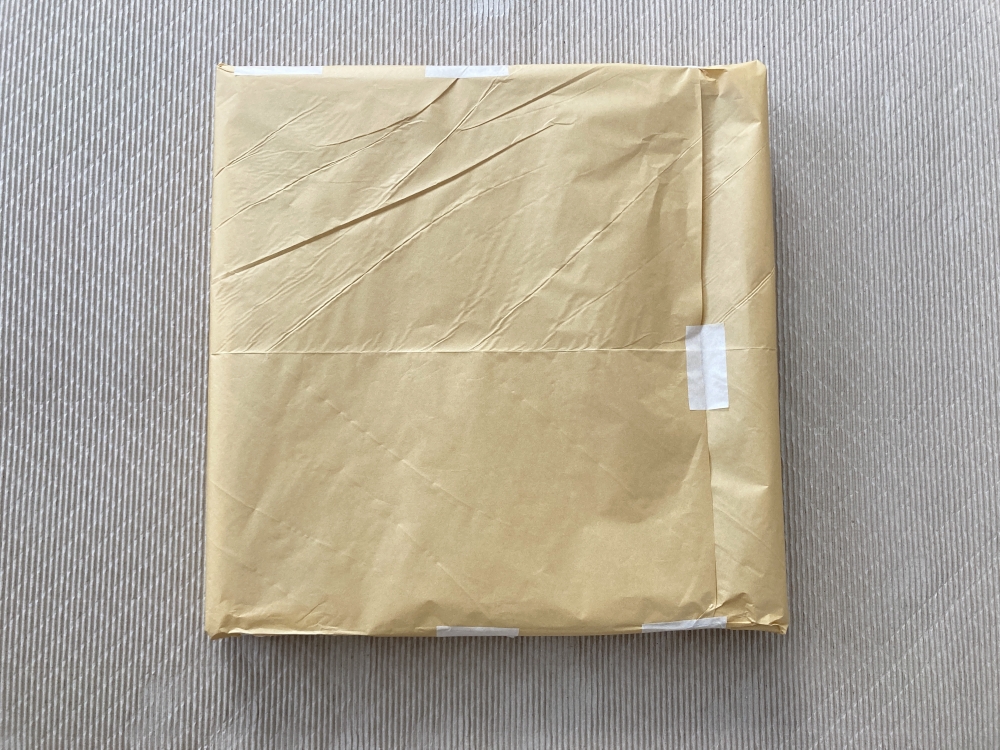

2の上からプチプチで全体を包む(粒は外側に向ける)※

3

開口部を養生テープで留める

4

外装箱に納める

5

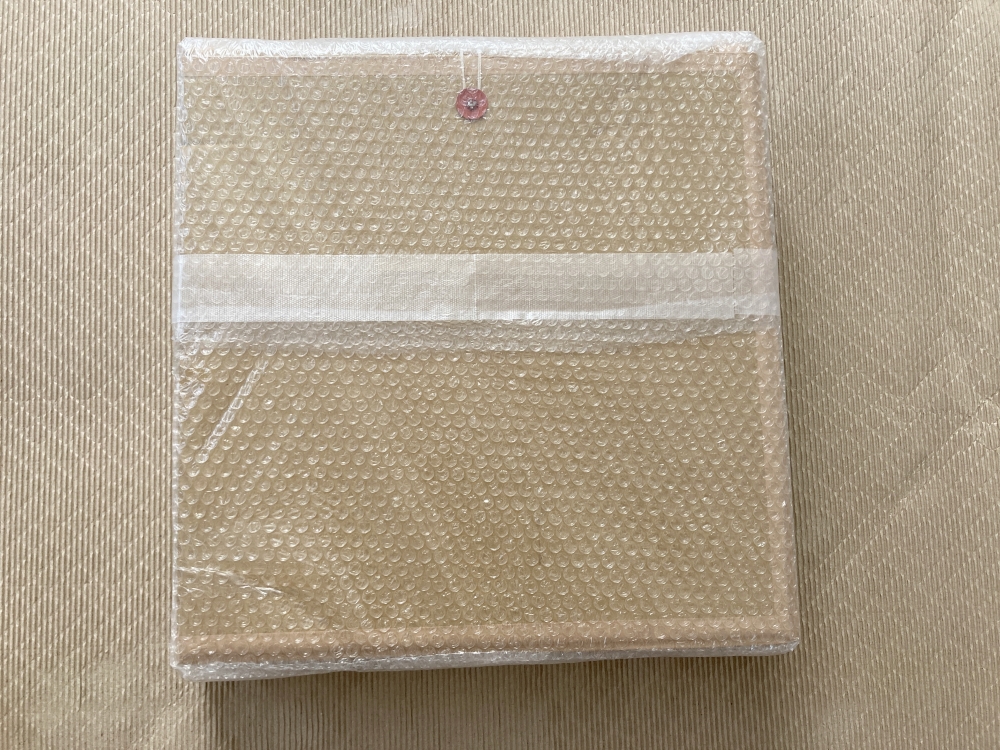

外装箱の上からプチプチを巻く(送り状が貼りやすいよう粒は内側に向ける)※

水濡れ防止の為、隙間は全てビニールテープ塞ぐ

6

絵画のみの梱包

- 上記の手順1~4まで行う

- 小さい作品で箱がない場合は、ダンボール箱を利用してもOKだが、箱の中で動かないよう隙間をプチプチや新聞紙で埋める

- 大きい作品で箱に入れることが出来ない場合、プチプチを二重に巻いておくと緩衝力がアップし、水や汚れの侵入も防ぐことが出来る

絵画の配送方法

郵便局

クロネコヤマト

宅急便

宅急便で発送できます。三辺合計160cm未満までOK。 ただし、一点もの・代替品の無いものや高額なものは預かってもらえないこともあるそうです。https://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/customer/send/

アートボックス

アートボックスというダンボール箱も販売しており、15号以下サイズならそちらに入れて発送可能。https://market.kuronekoyamato.co.jp/market/MarketTopAction_doInit.action

「クロネコヤマトの包装資材」の「もっと見る」ボタンをクリックし、"アートボックス"をご参照ください。

美術便

大型の美術品は美術便に依頼できる場合があります。 こちらは梱包から展示会場までの輸送、設置まで依頼が可能です。 美術品を傷つけないよう、空調設備エアサスペンションを装備した”美術品専用車両”での輸送もOK。 海外輸送にも対応しています。依頼できる事業所は限られる点、ご注意ください。https://business.kuronekoyamato.co.jp/service/lineup/art_bijutsubin/

佐川急便

美術品輸送

佐川急便の宅配便は、三辺合計160cm未満までOK。 大型の美術品は美術品輸送というサービスがあります。 美術品専用車と専用スタッフが梱包・輸送・設置(展示)までをサポートしてくれます。 法人・個人問わず依頼ができます。https://www.sagawa-exp.co.jp/service/art/

赤帽

絵画を包むには幅広のプチプチがあると便利!

継ぐ際はテープ選びも重要です。

- しっかり固定したい→透明ビニールテープ

- 剥がしやすくしたい→養生テープ

プチプチ・エアセルマットロール一覧表はこちら

https://www.baikado-shigyo.jp/hpgen/HPB/categories/14853.htmlまとめ

- 絵画の梱包は梱包材による跡残りに気をつけて行う

- 絵画の配送は、宅配便なども利用できるが補償を付けると安心

- 大型絵画の梱包には、幅広のプチプチがあると便利!

オススメ商品

|

美術系大学からのご注文多数!コスパが良い2本セット

【2本】d37L 三層品プチロール(2400mm幅×42M) 川上産業製

12,771円(税込)

|

緩衝力が高い幅広エアセルマット

【1本】ZU200 エアセルマット ロール 原反(2400mm幅×42M) 和泉製 10,230円(税込)

|

緩衝力が高い幅広エアセルマット

【1本】ZU200 エアセルマット ロール 原反(1800mm幅×42M) 和泉製 8,107円(税込)

|

外装箱の梱包用に。プチプチとダンボールがセットになった梱包材

【1本】カタプチ片段プチロール1200mm幅×30M 川上産業製 7,634円(税込)

|

関連ブログ

プロ推奨!プチプチを窓に貼って部屋を暖かくする方法

アイデア

家屋の寒さ対策には、気泡緩衝材(プチプチ、エアセルマット)が効果的であることをご存知でしょうか。

これらは室内の温度を快適に保ってくれるとても優秀な寒さ対策グッズなのです。その使い方を詳しくまとめました。

家屋の寒さ対策には、気泡緩衝材(プチプチ、エアセルマット)が効果的であることをご存知でしょうか。

これらは室内の温度を快適に保ってくれるとても優秀な寒さ対策グッズなのです。その使い方を詳しくまとめました。

この記事の目次

寒さ対策にプチプチを使う理由

プチプチを使って得られる効果2つ

- 暖房効果が持続

- 暖房費の節約

また、暖房の節約にも効果があります。気泡緩衝材を使っていると暖気を外に逃しにくいのも大きな特徴です。 輻射熱で部屋全体が暖まり室温が下がりにくいので、暖房効率がよくなります。

プチプチを使うメリット

- 手に入りやすい

- 窓に貼りやすい

- リサイクル可能

気泡緩衝材業界も環境への配慮が進んでおり、 プチプチのメーカーである川上産業はリサイクル・原料の再生化に力を注いでいます。 川上産業(株)のリサイクルのへの取り組みについて詳しくはこちら

寒さ対策は窓から始めると効果が高い!

プチプチを使って部屋を暖かく保つ方法

透明な気泡緩衝材を使う方法

プチプチをカットします。大きさはガラス面より少し大きく。 今回は小さめのプチプチをセロハンテープで継ぎ合わせました。

1

粒の面を窓に向けて直接ガラスに貼り付けて下さい。粒の内側や粒の隙間に空気の層ができ、保温効果が高まります。

2アルミ付き気泡緩衝材を使う方法

保冷バッグのような感じですので、柔らかさしなやかさは損いません。

このアルミプチを使うと、冬場だけでなく夏場でも室内の温度を快適に保つ効果があります。

アルミ面を外に向けて、カーテン状に吊るす。

1窓とアルミの間に空気の層を作る。

この部分で冷気を溜めておくことで室内に寒さを送り込みにくくする。

2

プチプチ/エアセルマット面は暖気を逃さない効果がある為、室内に向ける。

3

使わない時はくるくる丸めて洗濯バサミで止めておけばOK

4また、光を反射するのでご近所への配慮も必要です。

常時光を取り入れたい場合は、透明なプチプチ/エアセルマットをお使い下さい。

まとめ

- 気泡緩衝材は二重窓のように冷気を入れず暖気を逃さない

- 気泡緩衝材の粒面をガラスに向けると空気層が出来る(アルミ付はアルミ面をガラスに向ける)

- 気泡緩衝材は手に入りやすく、リサイクルも簡単

オススメ商品

プチプチ/エアセルマットロール

緩衝力は必要ありませんが、空気層を作る為にはd37,ZU100が価格もお手頃でお勧めです。

プチプチ/エアセルマットの一覧表はこちらhttps://www.baikado-shigyo.jp/hpgen/HPB/categories/14853.html

|

2,970円(税込)

|

9,647円(税込)

|

13,035円(税込)

|

関連ブログ

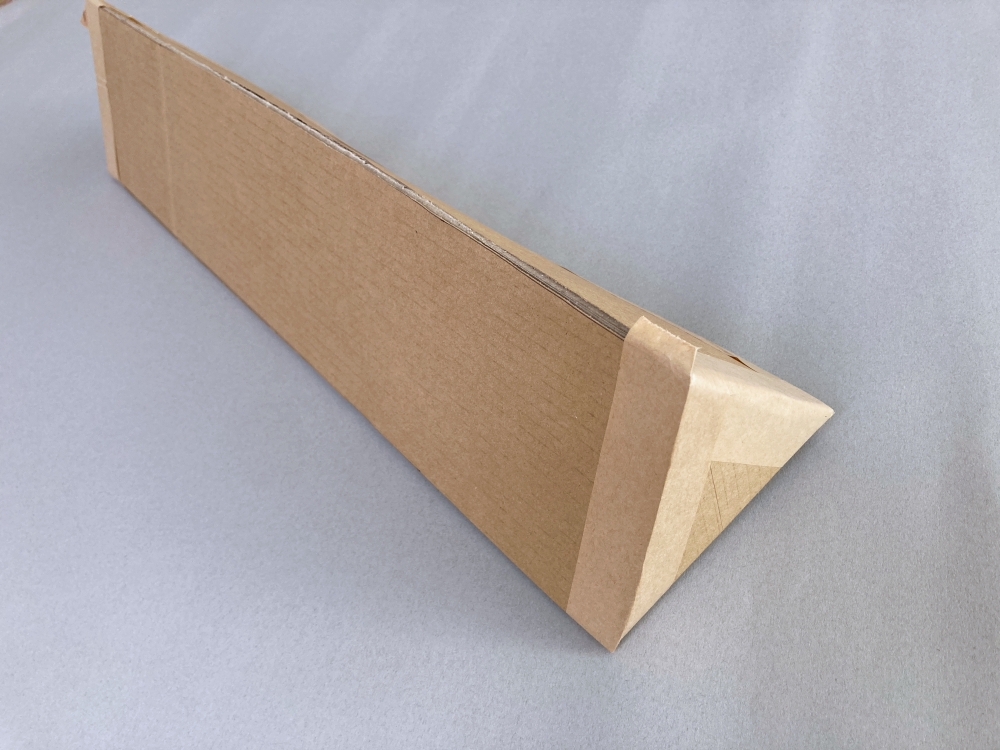

ポスターケースは自作できる!メルカリでも使えるポスターの梱包・配送について

アイデア

こんにちは。梅花堂スタッフの服部です。

こんにちは。梅花堂スタッフの服部です。

この記事の目次

ポスター梱包のポイント

ポスターを受け取る人がもっとも望むことは?

ポスターの破損しやすいところはどこ?

ポスターの破損3大例

- 横からの衝撃によるポスター端の折れ・破れ

- 上から力が加わり、ポスターが潰れ、折線が入る

- 水濡れによる破損、滲み

| ポスターの破損例 | 保護すべき場所 | 対応策 | 最適な梱包材 |

|---|---|---|---|

| 横からの衝撃によるポスター端の折れ・破れ | 両端 | 箱に入れる 中で動いて自損しないよう固定する |

ポスター用梱包箱 細長いダンボール箱 三角柱型ダンボール箱 |

| 上から力が加わり、ポスターが潰れ、折線が入る | 全体 | 箱に入れる 隙間を埋める |

ポスター用梱包箱 細長いダンボール箱 三角柱型ダンボール箱 プチプチ |

| 水濡れによる破損、滲み | 全体 | ビニール袋に入れる プチプチで包む |

ポスター用ビニール袋 傘用などの細長いビニール袋 プチプチなど |

ポスターの梱包方法

自分で作ろう!プチプチとダンボールで作れるポスターケース

ポスターの大きさ 728mm×515mm(B2サイズ)

用意するもの

- ポスター用ビニール袋(あれば。傘袋で代用可。なければプチプチで。)

- プチプチなど気泡緩衝材

- ダンボール(硬め)

- マスキングテープ

- ビニールテープ

- クラフトテープ

- カッター

- はさみ

梱包手順

ポスターを丸めて、紙片を巻き、マスキングテープでとめる

1

ビニール袋がない場合は、③へ。ポスターをビニール袋に入れる。余った部分は両端に入れ込む。

2

その上からプチプチを巻く。開封しやすい場所にコメントを書く。(ビニール袋に入れていない場合、隙間を全てビニールテープで塞ぐこと)

3

ダンボール箱を開き、短辺120mm、長辺780mmの長方形を4つ並べてダンボールに描き、その一つの両端に正三角形をつける(三角柱の展開図完成)。ダンボールの線と並行に長辺を書くと折り曲げやすい。

4

④をカットし、三角柱を作り、一方の三角を閉じる。

5

ポスターを入れる。隙間があれば、プチプチで埋める。

6

クラフトテープで閉じる。隙間がないかチェックし、あれば塞ぐ。

7

表に注意書きをする。「・取り扱いにご注意下さい・開封時はカッターを使わないで下さい等」

8ポスター用梱包材_市販品

- ポスター用ビニール袋

- ポスターケース

- ポスター用段ボール箱

- プチチューブ(筒状のプチプチ)

ポスターの配送方法

重さ:250g

| 補償サービス | 料金 | |

|---|---|---|

| 定形外郵便(規格外) 250g以内 |

簡易書留にすると5万円まで補償 | ・全国一律350円 ・簡易書留プラス320円 |

| ゆうパック80サイズ | あり 無料で30万円まで補償 別途380円負担で50万円まで補償 | ・東京→大阪1,200円 |

| クロネコヤマト宅急便80サイズ | あり 無料で30万円まで補償 | ・東京→大阪1,260円 |

| 佐川急便80サイズ | あり 無料で30万円まで補償 | ・東京→大阪1,155円 |

もっとも配送料が安いのは?補償が手厚いサービスはどれ?

補償を手厚くすることが出来るのは、ゆうパック。

送料と補償のバランスが良いのは、佐川急便という結果になりました。

中身やお考えに合わせて、選ぶ際の参考になればと存じます。

まとめ

- ポスターは、上からの衝撃による潰れ・水濡れ・端が破れやすいので、重点的に保護する

- ポスター用段ボール箱は四角柱より三角柱が衝撃に強い

- 配送料がもっとも安いのは定形外郵便(規格外)、補償とのバランスが良いのは佐川急便

オススメ梱包材

|

6,325円

|

6,875円

|

6,820円

|

関連ブログ

@baikado_shigyo 是非フォローしてください!